Instagramのご案内🔨

こんにちは!ネオテックジャパンです。

さて、ブログの更新がとても久しぶりになってしまいました💦

本日はInstagramのご案内をさせていただきます!

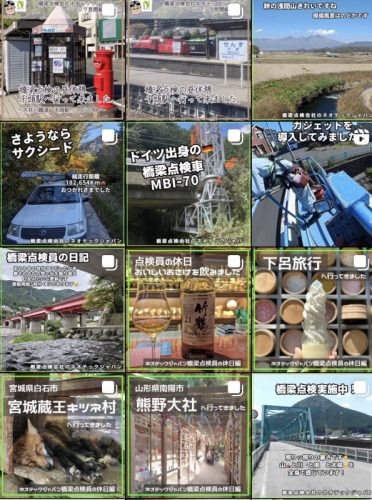

ネオテックジャパンのInstagramでは

●橋梁点検員の私達が見ている景色

●社員のオフの過ごし方

●会社のあれこれ取り組みなど

●出張中の美味いご飯

など等を発信しています!

定期的にInstagramを更新していますので更新を見ていただけると嬉しいです😆

よろしければ是非是非たくさんの方にフォローしていただければと思います!

ネオテックジャパンInstagram

https://instagram.com/neo_tech_japan?igshid=YzAwZjE1ZTI0Zg==